日本一わかりやすい8000m峰14座

完全データ

8000m峰14座とは

地球上には、エベレストをはじめ8000mを超える山が14座あります。このページでは、竹内洋岳が登った世界8000m峰全14座について、独自調査も含めた様々なデータや考察を、可能な限り表やビジュアル化を行いわかりやすく纏めました。

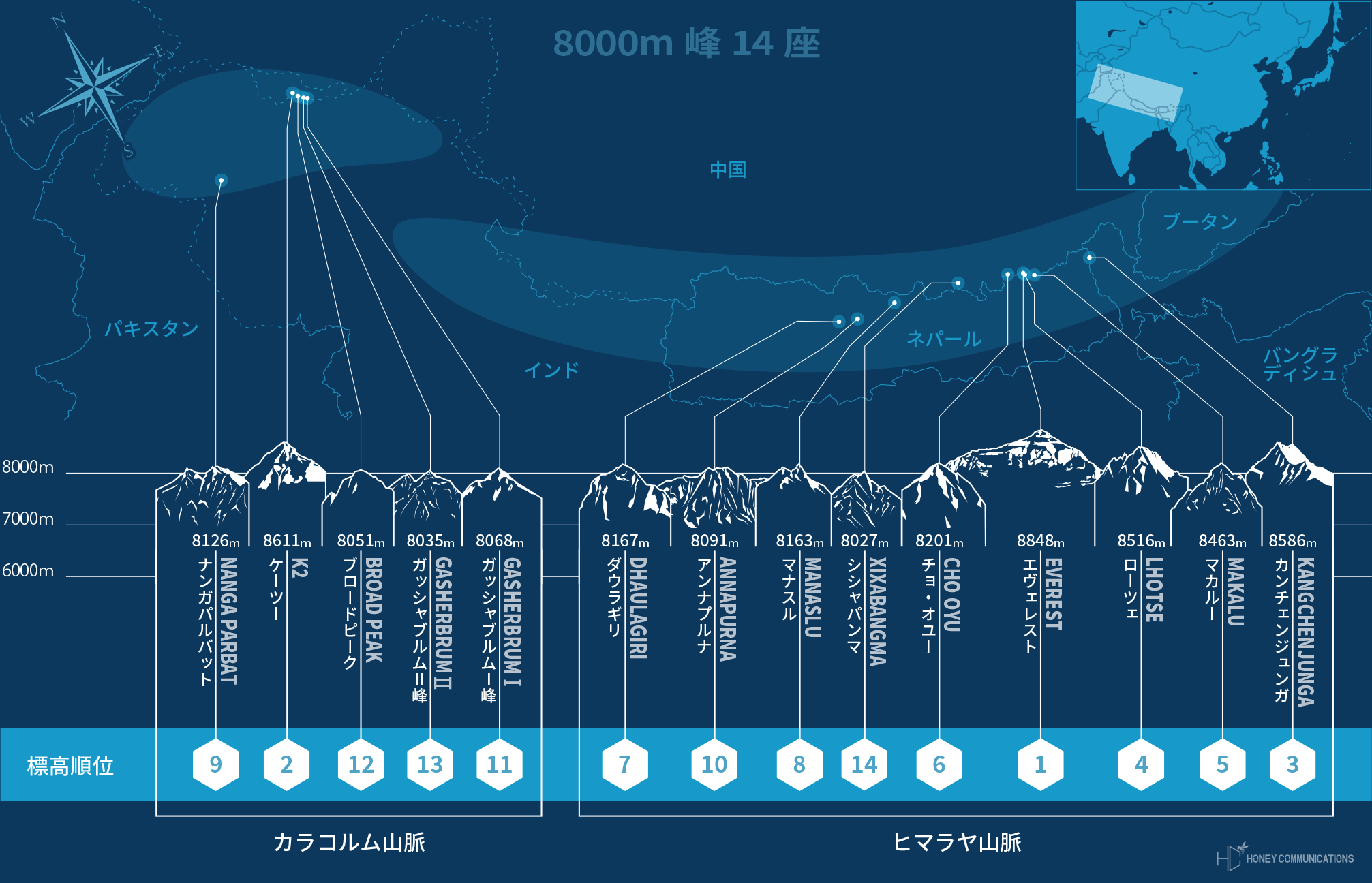

8000m峰14座の場所

8000m峰14座は、全て、ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈に位置し、世界で最も高い山々が連なり、空に最も近い場所であることから『世界の屋根』ともいわれています。

ヒマラヤ山脈は、パキスタン・インド・中国(チベット)・ネパール・ブータンの5か国の国境付近に位置する全長2400㎞にも及ぶ巨大な山脈です。himālaya(ヒマーラヤ)とは、サンスクリット語で、hima(雪)と ālaya(すみか)から「雪の住みか」という意味を持ちます。ヒマラヤ山脈は、標高世界第1位のエヴェレスト(エベレスト)をはじめ、マカル―、アンナプルナ、シシャパンマ、カンチェンジュンガ、マナスル、ローツェ、チョ・オユー、ダウラギリがヒマラヤ山脈に位置し、8000mに次ぐ7000m級の山々は100以上も存在しています。また、ガンジス河の水源でもあるガンゴートリー氷河や、ヤムナ川の水源であるヤムノートリー氷河、カンチェンジュンガから流れるゼム氷河、エヴェレスト登山で有名な「クーンブ・アイスフォール」のあるクーンブ氷河などが存在します。

カラコルム山脈は、パキスタン・インド・中国の国境付近に横たわる全長500kmにも及ぶ山脈です。カラコルムとは、テュルク語とモンゴル語で「黒い砂礫(されき)」という意味を持ちます。カラコルム山脈は、標高世界第2位のK2(ケーツー)を筆頭に、ナンガパルバット、ガッシャブルムⅠ峰、ガッシャブルムⅡ峰、ブロードピークが位置し、標高7000m級の山々は60以上も存在しています。また、世界最大級の氷河地帯でもあり、シアチェン氷河、ビアフォ氷河という世界第2位・3位の氷河や、K2から流れるゴッドウィンオースチン氷河、山脈の中央には有名なバルトロ氷河などが存在します。

8000m峰14座 入門編

まずは入門編として、ここでは8000m峰の初登頂記録や、登頂者数などの情報をまとめています。

初めて登ったのは誰?

8000m峰の世界初登頂は、1950年6月3日、フランス隊の「モーリス・エルゾーグ、ルイ・ナシュラル」によるアンナプルナ初登頂です。この登頂をきっかけに、8000m峰14座全ての登頂は、1964年5月2日、中国隊「許競隊長を含む10名」によるシシャパンマ初登頂まで、14年の期間で達成されました。その中でも、1956年5月9日の「今西壽雄、ギャルツェン・ノルブ」によるマナスル登頂は、日本隊による世界初登頂として記録されています。

世界の初登頂者

| 1 | アンナプルナ | 8091m | 1950年6月3日フランス隊 モーリス・エルゾーグ、ルイ・ナシュナル |

|---|---|---|---|

| 2 | エベレスト | 8848m | 1953年5月29日イギリス隊 エドモンド・ヒラリー、テンジン・ノルゲイ |

| 3 | ナンガパルバット | 8126m | 1953年7月3日ドイツ・オーストリア隊 ヘルマン・ブール |

| 4 | K2 | 8611m | 1954年7月31日イタリア隊 アッキレ・コンパニョーニ、リーノ・ラチェエデッリ |

| 5 | チョ・オユー | 8201m | 1954年10月19日オーストリア隊 ヨゼフ・ヨヒラー、パサン・ダワ・ラマ、ヘルベルト・ティッヒー |

| 6 | マカルー | 8463m | 1955年5月15日フランス隊 ジャン・クジ―、リオネル・テレイ |

| 7 | カンチェンジュンガ | 8586m | 1955年5月25日イギリス隊 ジョージバンド・ジョーブラウン |

| 8 | マナスル | 8163m | 1956年5月9日日本隊 今西壽雄、ギャルツェン・ノルブ |

| 9 | ローツェ | 8516m | 1956年5月18日スイス隊 フリッツ・ルフジンガー、エルスント・ライス |

| 10 | ガッシャブルムⅡ峰 | 8035m | 1956年7月8日オーストリア隊 ヨゼフ・ラルヒ、フリッツ・モラベック、ハンス・ヴィレンパルト |

| 11 | ブロードピーク | 8051m | 1957年6月9日オーストリア隊 ヘルマン・ブール、クルト・デュームベルガーら |

| 12 | ガッシャブルムⅠ峰 | 8068m | 1958年7月5日アメリカ隊 アンドリュー・カウフマン、ピーター・シェーニング |

| 13 | ダウラギリ | 8167m | 1960年5月13日スイス隊 クルト・デュームベルガー、ピーター・ダイナーら |

| 14 | シシャパンマ | 8027m | 1964年5月2日中国隊 許競隊長を含む10名 |

日本人8000m峰

初登頂の記録

日本人による8000m峰全14座の初登頂の歴史は、1956年5月9日、日本山岳会第三次登山隊の「今西壽雄、ギャルツェン・ノルブ」によるマナスル世界初登頂に始まり、1985年10月3日のカトマンズクラブ登山隊「中西紀夫、北村貢、三谷統一郎」によるチョ・オユーの日本人初登頂まで、29ヶ年5ヶ月と21日の歳月をかけて、達成されました。

パキスタンヒマラヤに属するK2、ブロードピークの日本人初登頂は、どちらも1977年8月8日に行われています。K2は、日本山岳協会日本K2登山隊(重廣恒夫、中村省爾、高塚武由)、ブロードピークは、愛知学院大学登山隊(辻美行、野呂和久、尾崎隆)によるもので、どちらも世界で2番目の記録となる登頂でした。

また、シシャパンマの日本人初登頂は、1981年4月30日の希夏那瑪(シシャパンマ)日本女子登山隊の「田部井淳子」によって達成されており、これは、日本人初登頂であると同時に、女性登山家による世界初登頂という記録を残しています。

カンチェンジュンガの日本人初登頂は、1980年5月14日山学同志会の川村晴一、鈴木昇己ら6人によって成されました。ちなみに、主峰では無いが、カンチェンジュンガ西峰=ヤルン・カン(8,505m)への世界初登頂は、1973年5月14日に京都大学学士山岳会遠征隊(松田隆雄、上田豊)によって達成されています。

日本人の初登頂者

| 1 | マナスル | 8163m | 1956年5月9日日本山岳会第三次登山隊 今西壽雄、ギャルツェン・ノルブ |

|---|---|---|---|

| 2 | エベレスト | 8848m | 1970年5月11日日本山岳会エベレスト登山隊 植村直己、松浦輝夫 |

| 3 | マカルー | 8463m | 1970年5月23日日本山岳会東海支部学術遠征隊 田中元、尾崎祐一 |

| 4 | ダウラギリ | 8167m | 1970年10月20日同志社大学第三次ヒマラヤ登山隊 川田哲二、ラクパ・テンジン |

| 5 | K2 | 8611m | 1977年8月8日日本山岳協会日本K2登山隊 重廣恒夫、中村省爾、高塚武由(世界二番目) |

| 6 | ブロードピーク | 8051m | 1977年8月8日愛知学院大学登山隊 辻美行、野呂和久、尾崎隆 |

| 7 | アンナプルナ | 8091m | 1979年5月8日静岡県ヒマラヤ登山隊 田中成三、シェルパ |

| 8 | カンチェンジュンガ | 8586m | 1980年5月14日山学同志会 川村晴一、鈴木昇己ら6人 |

| 9 | ガッシャブルムⅡ峰 | 8035m | 1980年8月2日ベルニナ山岳会登山隊 佐藤英雄、福島和明、今田賢次他 |

| 10 | シシャパンマ | 8027m | 1981年4月30日希夏那瑪日本女子登山隊 田部井淳子(女性初及び日本人初登頂) |

| 11 | ガッシャブルムⅠ峰 | 8068m | 1981年8月3日長野県山岳協会登山隊 下鳥康三、藤次康雄ら4人 |

| 12 | ナンガパルバット | 8126m | 1983年7月31日富山県山岳連盟登山隊 谷口守、中西紀夫 |

| 13 | ローツェ | 8516m | 1983年10月14日カモシカ同人登山隊 高橋和之ら |

| 14 | チョ・オユー | 8201m | 1985年10月3日カトマンズクラブ登山隊 中西紀夫、北村貢、三谷統一郎 |

これまで2万人が登頂?!

世界に14座ある8000m峰は、これまで全14座を合わせ、2万人を超す登山者が登頂しています。中でも、最高峰であるエベレストは最も人気で、累計登頂者数は9000人を超えており、近年では頂上付近の渋滞などが問題視されています。また、最も登頂者数が少ない山は、アンナプルナの266人となっており、高い技術と判断力を求められ、登山における生存確率(死亡者数/登頂者数)が14座の中では最も低く、危険な山として知られています。

本ページにおける生存率については、本来の統計的観点として入山者数のうち、特定到達地点以上の総数から死者数を出すべきものですが、カラコルム山脈を中心に撤退箇所及び入山者数の正確な情報が得られない為、難易度の目安として死亡者数/登頂者数からの集計としています。

累計登頂者数

(1953-2018)| No | 8000m峰 | 標高 | 累計登頂者数 |

|---|---|---|---|

| 1 | エベレスト | 8848m |

9171人 |

| 2 | K2 | 8611m |

367人 |

| 3 | カンチェンジュンガ | 8586m |

373人 |

| 4 | ローツェ | 8516m |

785人 |

| 5 | マカルー | 8463m |

454人 |

| 6 | チョ・オユー | 8201m |

3828人 |

| 7 | ダウラギリ | 8167m |

550人 |

| 8 | マナスル | 8163m |

1742人 |

| 9 | ナンガパルバット | 8126m |

400人 |

| 10 | アンナプルナ | 8091m |

266人 |

| 11 | ガッシャブルムⅠ峰 | 8068m |

350人 |

| 12 | ブロードピーク | 8051m |

406人 |

| 13 | ガッシャブルムⅡ峰 | 8035m |

1000人 |

| 14 | シシャパンマ | 8027m |

350人 |

生存率

(1953-2018) ※死亡者数/登頂者数として集計した場合| No | 8000m峰 | 標高 | 生存率 |

|---|---|---|---|

| 1 | エベレスト | 8848m |

96.8% |

| 2 | K2 | 8611m |

77.1% |

| 3 | カンチェンジュンガ | 8586m |

87.4% |

| 4 | ローツェ | 8516m |

97.3% |

| 5 | マカルー | 8463m |

90.9% |

| 6 | チョ・オユー | 8201m |

98.7% |

| 7 | ダウラギリ | 8167m |

84.9% |

| 8 | マナスル | 8163m |

95.1% |

| 9 | ナンガパルバット | 8126m |

79.3% |

| 10 | アンナプルナ | 8091m |

73% |

| 11 | ガッシャブルムⅠ峰 | 8068m |

90.3% |

| 12 | ブロードピーク | 8051m |

91.6% |

| 13 | ガッシャブルムⅡ峰 | 8035m |

97.7% |

| 14 | シシャパンマ | 8027m |

91.1% |

連続登頂生存率

(1953-2018) ※死亡者数/登頂者数として集計した場合| No | 8000m峰 | 標高 | 連続登頂生存率 |

|---|---|---|---|

| 1 | エベレスト | 8848m |

96.8% |

| 2 | K2 | 8611m |

74.6% |

| 3 | カンチェンジュンガ | 8586m |

65.2% |

| 4 | ローツェ | 8516m |

63.5% |

| 5 | マカルー | 8463m |

57.7% |

| 6 | チョ・オユー | 8201m |

56.9% |

| 7 | ダウラギリ | 8167m |

48.3% |

| 8 | マナスル | 8163m |

46% |

| 9 | ナンガパルバット | 8126m |

36.4% |

| 10 | アンナプルナ | 8091m |

26.9% |

| 11 | ガッシャブルムⅠ峰 | 8068m |

24.2% |

| 12 | ブロードピーク | 8051m |

22.2% |

| 13 | ガッシャブルムⅡ峰 | 8035m |

21.7% |

| 14 | シシャパンマ | 8027m |

19.8% |

図で見る8000m峰14座

登頂が困難な理由8000m峰などの高所登山を行ううえでは、時間的な制約や、常に付きまとう雪崩リスクだけでなく、天候や気温、酸素濃度など様々な要因が複合的に組み合わさり、その難易度を高めています。ここでは、それらの要因に関する情報をピクトグラム等の図を使って解説します。

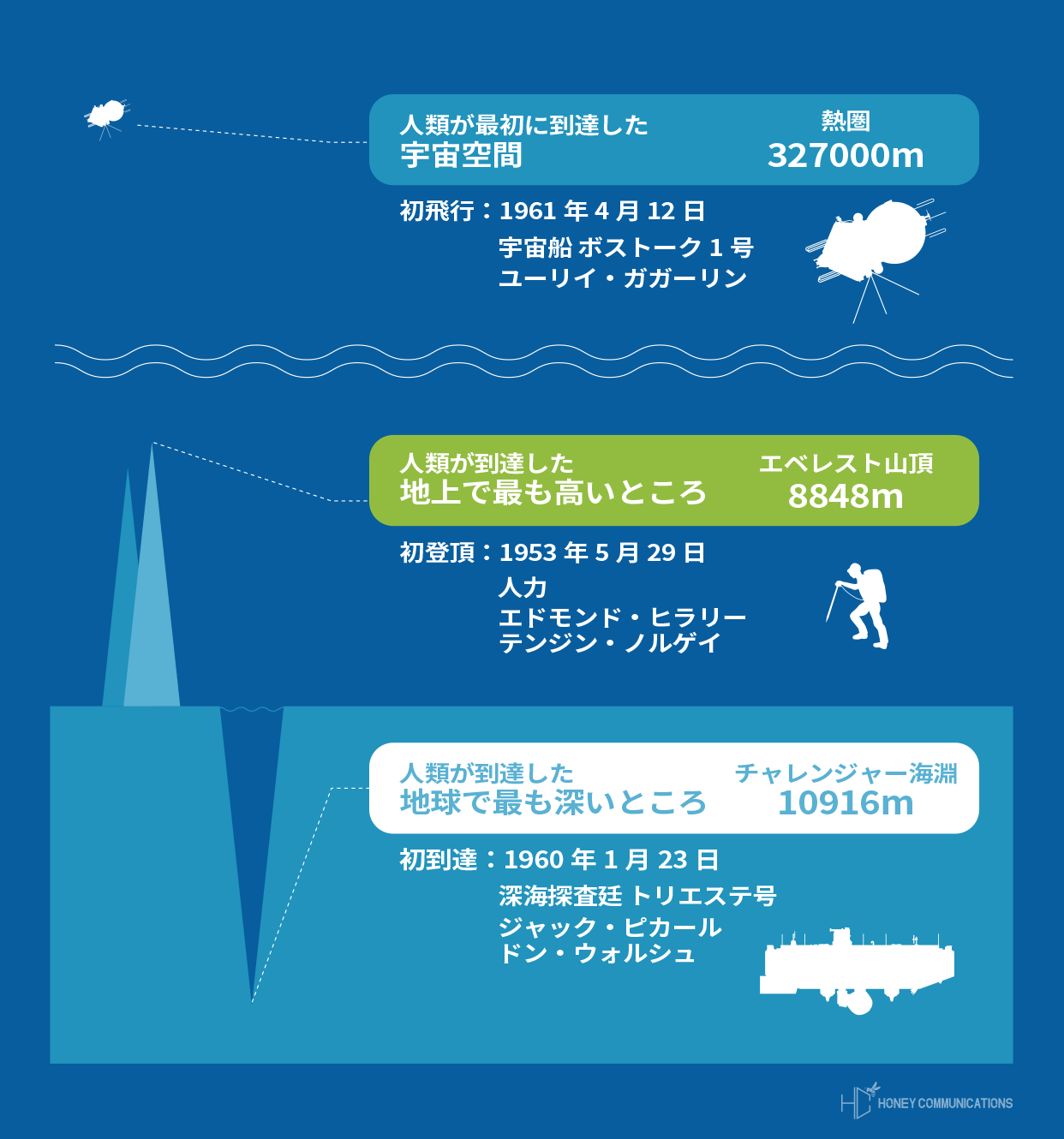

地上で最も高いところ到達方法は人力のみ

地上で最も高い場所でもあるエベレスト山頂(8848m)への到達は、1953年5月29日に人力によって成し遂げられました。

深海と宇宙空間、これらの場所は乗り物を使わなければ絶対に到達できない空間ですが、一方で、技術発展が著しい現在においても、エベレストをはじめとした8000m峰の山頂へ何往復もするような乗り物は現在でも作られていません。

これらの理由として、8000mを超えるような高山帯は、人力で無ければ到達する事ができない特殊な環境であるという事が言えます。

人類が到達した極地

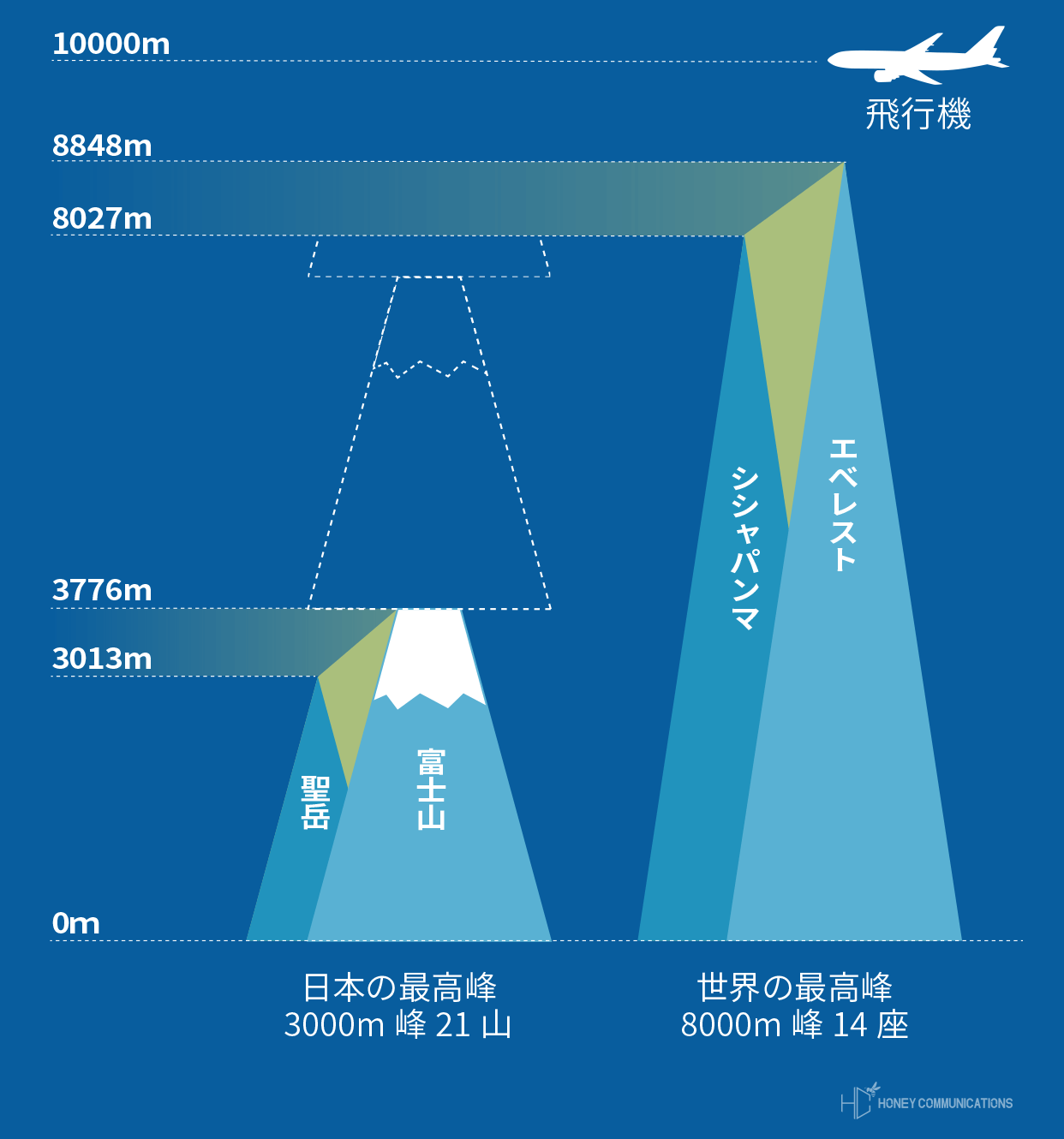

標高:8027m~8848m富士山の2倍以上

日本の3000m峰:21山 3013m~3776m8000m峰14座の標高は、一番標高の低い「シシャパンマ」であっても、標高日本一の富士山の2倍以上の標高差があります。

日本の山と比較

?

14座の「座」って何

チベットと日本だけに存在する山岳信仰

ヒマラヤのあるチベット文化圏では、現在でも登山禁止の山があるなど、山は神が宿る場所として崇められ、古くから信仰の対象とされてきました。

これらの信仰では、山自体を神とする為、山を登る行為は、神様を踏みつける事になる為、長らく登山は禁忌とされてきました。現在においても、カンチェンジュンガでは、頂上には立たずその少し手前まで登ったところを登頂のポイントとするなど厳格に定められている山もあります。

日本においても同様の信仰があり、山の中腹の祠の先は、神様の領域(御世の世界)であるとする「山中他界」と言う考え方があります。昔は、特別な力を持つとされる山岳行者のみが、先に進むことを許されていた時代もありますが、チベットとの違いは、信仰として山に登るという文化でした。

これらに対し、ヨーロッパでは逆の考え方があり、キリスト教圏などでは、高い山には悪魔がいるとして長く恐れられ、登頂者は山頂に「悪魔封じの十字架」を立てるという、いわば真逆の思想がありました。

これらは、龍に対する考え方にも共通する部分があり、日本や中国においては、龍は、龍神や神獣として崇められていますが、ヨーロッパ圏では、龍や蛇は悪魔の化身であるとされてきた事なども、思想の違いを反映していると言えるのではないでしょうか。

「座」と呼ぶのは日本人だけ

チベットの山岳信仰では、山が神そのものであり、登山は行いません。それに対して日本の山岳信仰では、山は神がいる場所とされ、より神に近づく為に登山を行ってきたという長い歴史があります。実は、信仰の対象として登山を行う文化をもっているのは日本だけなのです。

8000mの14の山を座と言うようになったのは、これらの文化的理由からであり、8000m峰には14の神が居る場所(座している場所)として、「14座」と呼ぶようになったのです。

ヨーロッパでは、8000m峰14座の事を、信仰の概念は関係なく「8000m以上の山」と言う意味合いで「EIGHT-THOUSANDER PEAKS」と呼んでいます。

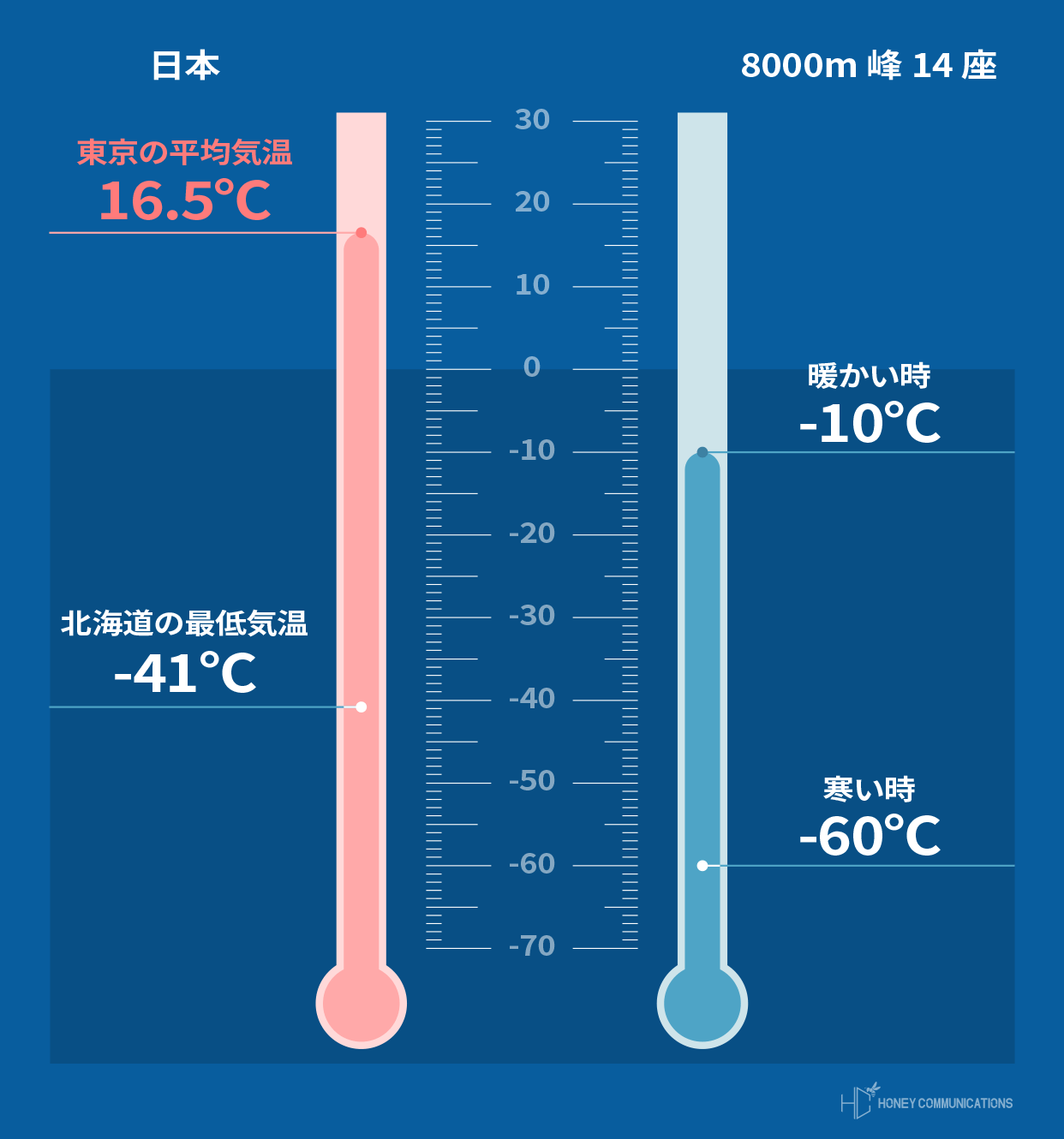

気温:-10度~-60度常に0度以下

日本の最低気温は、1902年1月25日に北海道の現旭川地方気象台による-41.0度が最も低い気温として記録されています。一方で、8000m峰においては、非常に過酷な環境である為、頂上付近に定点の観測点を置くことができず、これまで公表されている気温に関する記録は、登山者の持ち込んだ温度計による計測によるものです。

理論上、8000m付近においては、年間を通して0度を上回る事はほぼ無いと言われ、様々な気象条件を分析した結果、-60度程度まで下がる可能性が示唆されています。実測値ベースでは、エべレスト山頂で、2003年2月に-41°Cを計測したものが記録として残っています。

日本の気温と比較

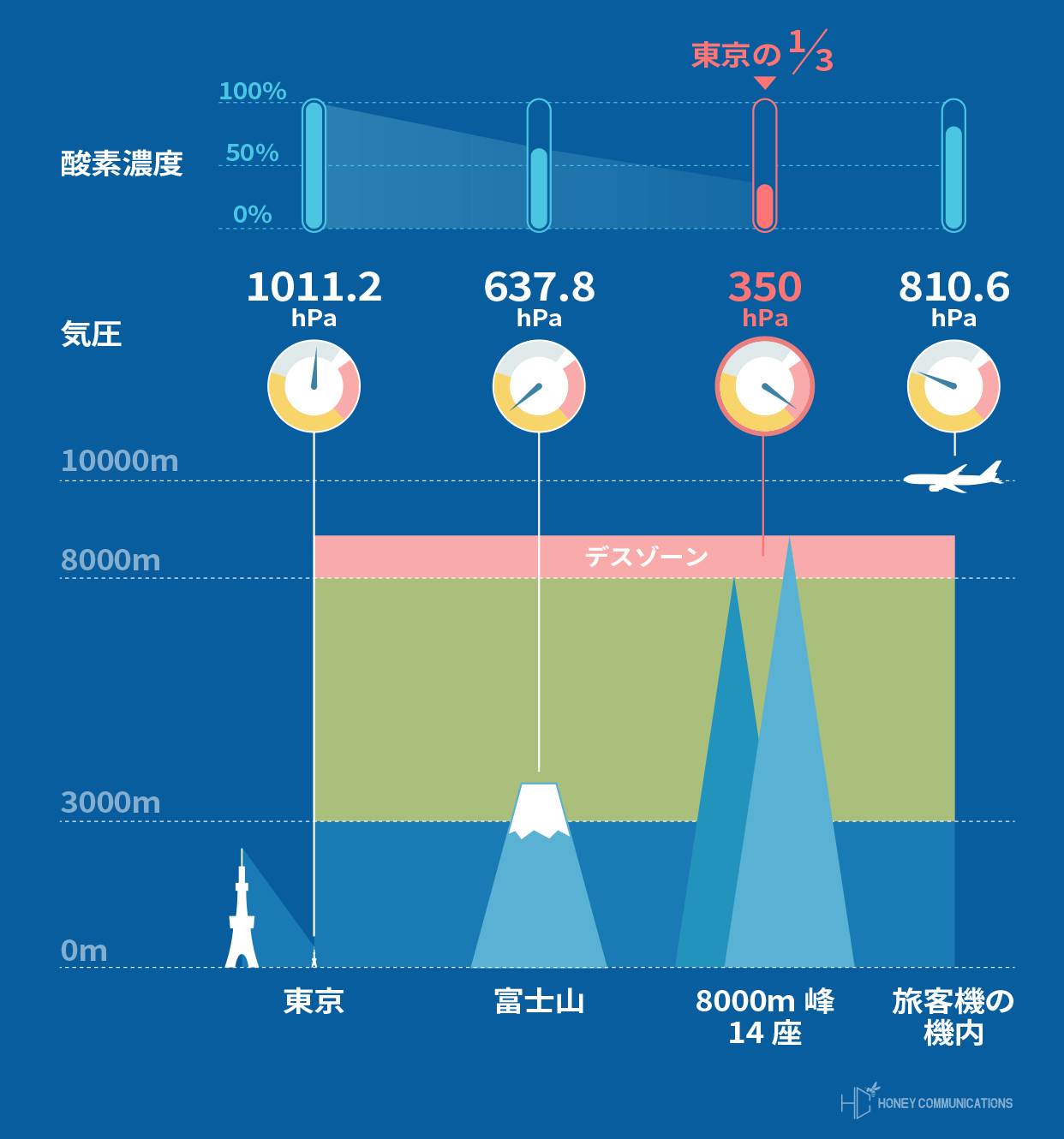

気圧:約350hPa東京の3分の1

エべレスト山頂の平均的な気圧は350hpa程度といわれています。これは、日本で普通に生活する空間の気圧と比較しても約3分の1となります。気圧が下がると酸素濃度も下がる為、酸素も3分の1程度となり、生物が生存できる限界を大きく超えていることから、このような、酸素濃度が低い高所の領域を登山用語で「デスゾーン」と呼び、酸素マスクが必須のアイテムになります。

※2019年の東京千代田区の平均気圧は気象庁発表によると1011.2hPaです。

日本の気圧と比較

?

1万メートルで飛ぶ飛行機の中は?

一般的な飛行機の平均巡航高度は1万メートルですが、平地と同じようにすごせるよう、機内は高度2000メートルの0.8気圧(810.6hPa)程度、酸素分圧も地上の80%程度に調整が行われています。

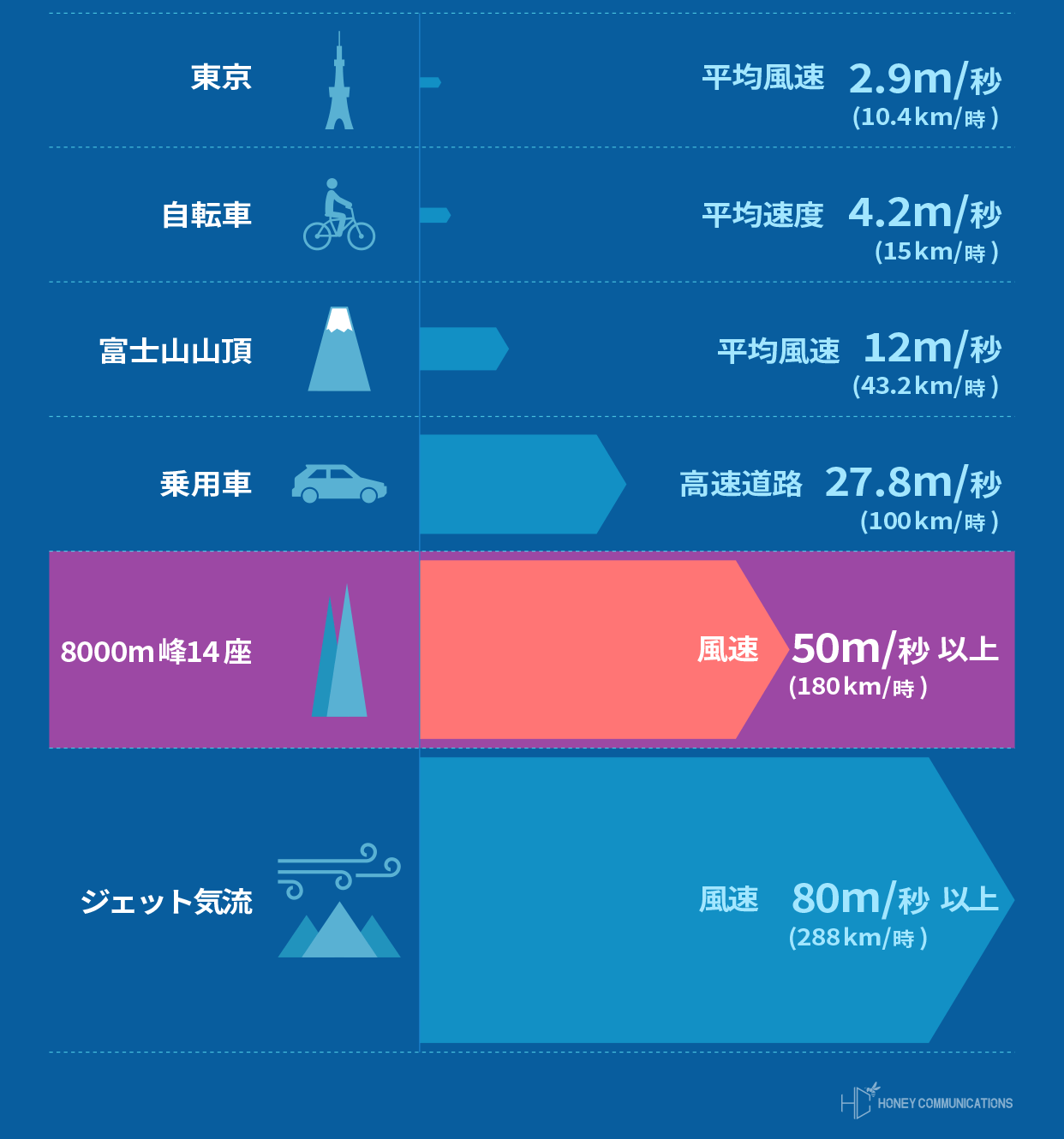

最大風速:50m/秒 以上東京の平均風速の17.2倍

8000m峰がある一帯は、亜熱帯ジェット気流といわれる緯度30度付近で吹く強い西風の通り道となっています。このジェット気流は、風速80m/s以上で高度8000m~13000mの間を吹いている為、8000m付近は風の影響をもろに受けやすい為、50m/s以上の風速を記録する事もあります。エベレストなどの登山を行う際は、1年のうちでもジェット気流が北側にそれるわずかな期間を狙って登頂を行う必要があります。登頂記録が5月と9月頃に集中しているのはこの為です。

風の速さを比較

?

ジェット気流とは?

高度8000m~13000mを吹く偏西風の事。世界気象機関WMOでは、「風速30m/s以上の強い風」と定義されている。主に北緯30度付近の、亜熱帯ジェット気流と北緯40度付近の寒帯前線ジェット気流があります。

亜熱帯ジェット気流は、西から吹く途中ヒマラヤの影響を受け、南北二手に分かれます。

このうち南側のジェット気流が、日本に近づくときには梅雨となります。

日本に梅雨が無ければ、水が不足するだけでは無く、農業や漁業に大きな影響が出る為、日本に住む私たちは、日々の生活においても知らず知らずのうちに、ヒマラヤの恩恵を受けていると言えるのです。

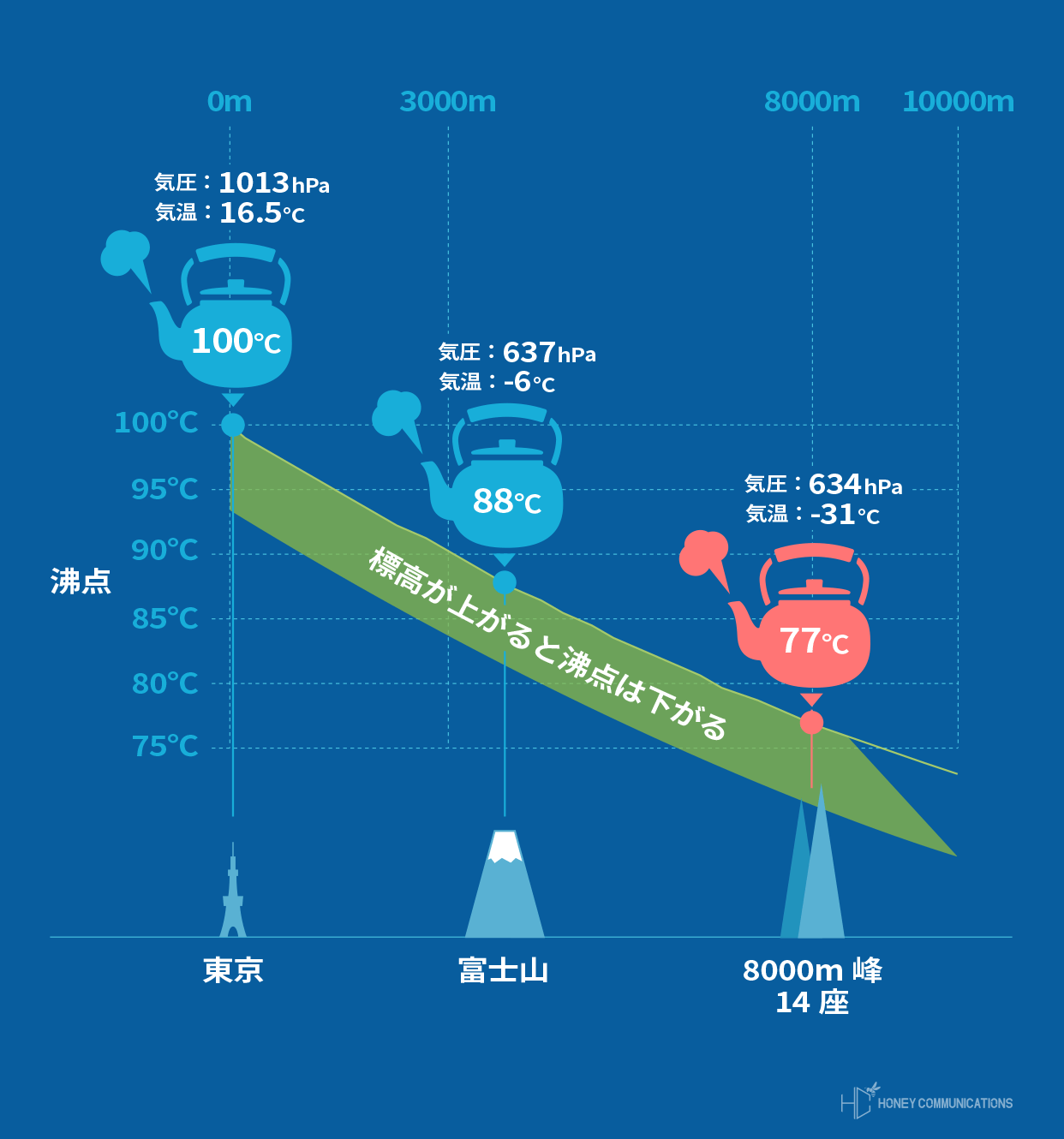

水の沸点:77℃以下麺が茹で上がらない

気圧が、東京の3分の1、富士山の半分となると沸点も下がります。

水が100℃で沸騰する日本の都市部などの平地とは違い、8000m付近では、沸点が78℃まで下がると言われています。78℃で水が沸騰してしまうと、火にかざし続けても水蒸気となってしまい、それ以上温度が上がる事はありません。

料理を作る際に、お米や麺などを含む一般的な食材の調理方法は、水が100℃で沸騰する事を前提として考えられている為、8000mの環境下において普通の調理方法では美味しい食事を作る事ができません。

平地の沸点と比較

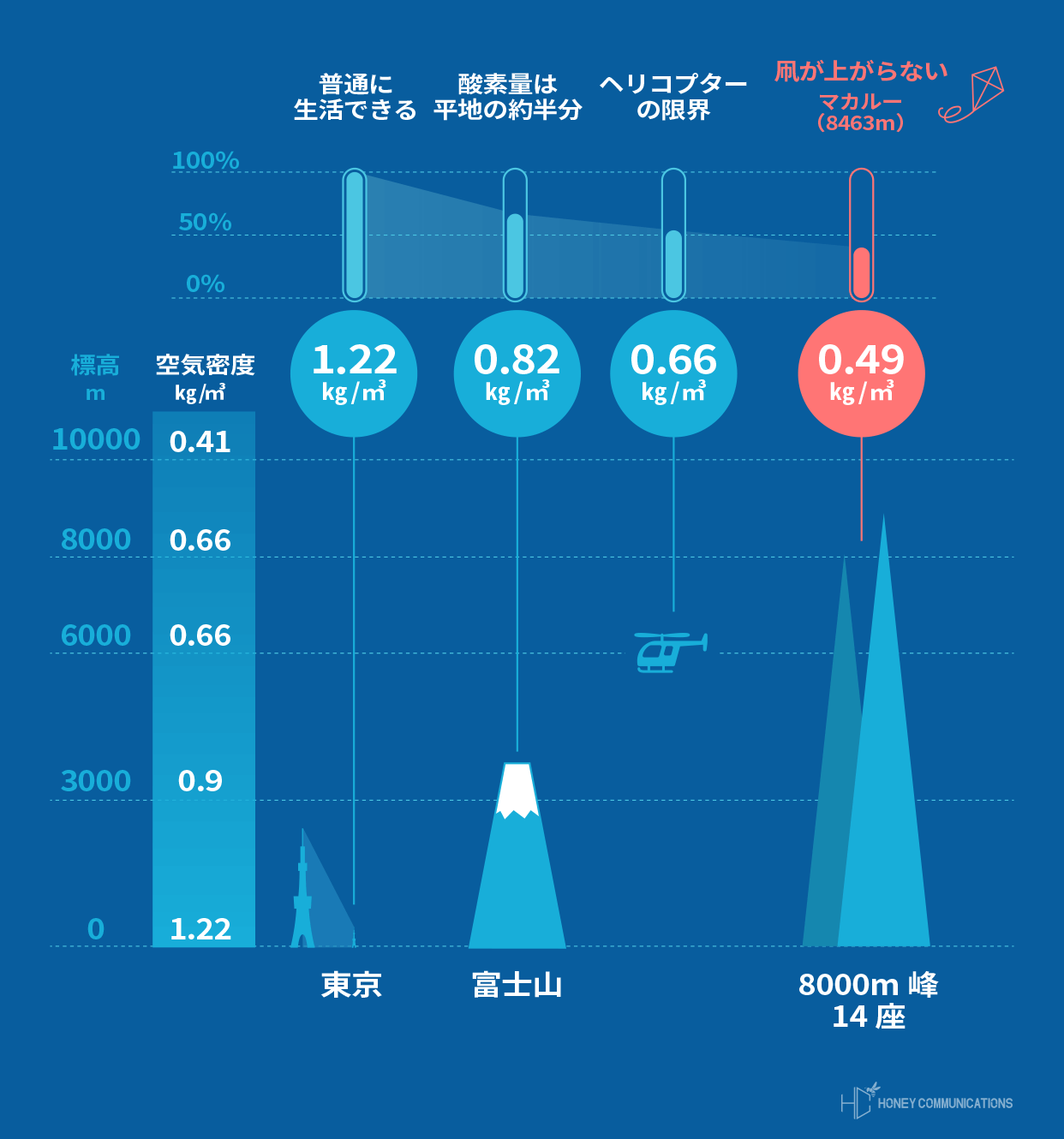

空気密度:0.5Kg/㎥全てが薄い

一般的に風速30mというと大変な暴風を想像するのが一般的かと思いますが、平地で感じる風速30mと、8000mの高度で感じる風速30mは実は感じ方が違います。

気圧が3分の1になることに比例し、空気密度も3分の1となるため、風速自体は30mですが、体に当たる空気の密度も3分の1になるのです。平地ではまっすぐに立つことが難しい風速30mも、8000mの高地では実はそこまで強烈な風ではないのです。

全てが薄い。それがデスゾーンといわれる8000mの高度なのです。

空気密度を比較

?

凧が上がらない?

高度が上がると空気密度が下がることを体感すべく、竹内洋岳が実際に実験しています。1995年竹内洋岳にとっての14座初登頂時のマカルー(8463m)の山頂で凧あげを試しましたが、グルグル回るばかりで、下方向にばかり落ちたといいます。

?

6000mを越すとヘリコプターで救助に行くことができない?

ヘリコプターの最大運用高度は6000m前後と言われています。

高度6000mになると、空気密度が平地の6割程度に下がります。

ヘリコプターが飛ぶ仕組みは、エンジンでローター(プロペラ)を回して飛ぶのですが、空気密度が下がると、空気がスカスカになってしまい、いくらプロペラを回しても揚力が得られず、浮かび上がらなくなります。空気密度の低い高所でヘリコプターを飛ばすためには、エンジンの出力を上げ、ローターの回転数を上げるのですが、空気密度が下がると、それだけエンジンに取り込む空気も減ってしまい、出力が上がらなくなってしまうのです。

これ以上ヘリコプターが上がる事ができない高度が高度限界です。また、空気密度は、気温によって変化し、気温が低い方が空気密度が高くなるため、朝方の方がより高く飛べるそうです。

例外的な事例としては、2005年5月14日にユーロコプター社のテスト・パイロット、ディディエ・デルサーユ氏の操縦するAS350B3ヘリコプターが、エベレスト山頂への着陸を成功させました。しかし、これはあくまでチャレンジ的に行われた飛行であり、性能や天候のコンディションが全て揃わなければ常にその高度まで行けるものではありません。

つまり、安全にヘリコプターが飛行できる最高高度が6000mと言う訳です。

?

参考

沸点と、風圧について、竹内洋岳が現地で実験してみました。

2010年10年29日投稿:竹内洋岳ブログ「中途半端に実験クン!」

8000m峰14座冬季初登頂

K2冬季初登頂(2021年)により

40年の歴史に幕

8000m峰14座における冬季初登山は、前述する過酷な環境により厳しい条件がプラスされるため、非常に困難な登山になります。そのような状況下においても冬季初登頂という金字塔を打ち立てるべく挑戦がなされ、1980年2月17日には、8000m峰冬季初となる「エベレスト」登頂が、クシストフ・ヴィエリツキとレシェック・チヒにより達成されました。以降、マナスル、ダウラギリと続き、2016年2月26日のシモーネ・モーロ、アレックス・ティコン、アリ・サドパラによる、「ナンガパルバット」の冬季初登頂まで、13座の冬季登頂が達成されています。2020年時点において、冬季未踏の頂となっていたのは、非情の山とも形容される「K2」を残すのみとなっていました。しかし、2021年1月16日、K2冬季初登頂がネパール隊により達成されたこれにより、40年と11カ月に及ぶ8000m峰14座の冬季初登頂の歴史に幕が閉じられました。

尚、K2については、8000峰14座登頂の世界最短記録を持つ、ニルマル・プルジャを筆頭に、ネパール人10名による大量登頂がなさました。時速200㎞の猛烈な風と、気温は-60℃といった報道もなされたように、想像を絶するような過酷な環境下で行われた登山だったことがわかります。

冬季世界初登頂者

| 1 | エベレスト | 8848m | 1980年2月17日 クシストフ・ヴィエリツキ レシェック・チヒ |

|---|---|---|---|

| 2 | マナスル | 8163m | 1984年1月14日 マチェイ・ベルベカ リシャルド・ガエフスキ |

| 3 | ダウラギリ | 8167m | 1985年1月21日 イェジ・ククチカ アンジェイ・チョク |

| 4 | チョ・オユー | 8201m | 1985年2月12日 マチェイ・ベルベカ マチェイ・パフリコスキ |

| 5 | カンチェンジュンガ | 8586m | 1986年1月11日 イェジ・ククチカ クシストフ・ヴィエリツキ |

| 6 | アンナプルナ | 8091m | 1987年2月3日 イェジ・ククチカ アルトゥール・ハイゼル |

| 7 | ローツェ | 8516m | 1988年12月31日 クシストフ・ヴィエリツキ |

| 8 | シシャパンマ | 8027m | 2005年1月14日 ピオトル・モラフスキ シモーネ・モーロ |

| 9 | マカルー | 8463m | 2009年2月9日 シモーネ・モーロ デニス・ウルブコ |

| 10 | ガッシャブルムⅡ峰 | 8035m | 2011年2月2日 シモーネ・モーロ デニス・ウルブコ コートニー・リチャーズ |

| 11 | ガッシャブルムⅠ峰 | 8068m | 2012年3月9日 アダム・ビエレツキ ヤヌシュ・ゴロヴ |

| 12 | ブロードピーク | 8051m | 2013年3月5日 マチェイ・ベルベカ アダム・ビエレツキ トマス・コワルスキ アルトウール・マレク |

| 13 | ナンガパルバット | 8126m | 2016年2月26日 シモーネ・モーロ アレックス・ティコン アリ・サドパラ |

| 14 | K2 | 8611m | 2021年1月16日 ニルマル・プルジャ、ミンマ・G・シェルパ、ソナ・シェルパ、ミンマ・デビッド・シェルパ、ミンマ・テンジ・シェルパ、ゲルジェン・シェルパ、ペム・チリ・シェルパ、ダワ・テンバ・シェルパ、ダワ・テンジン・シェルパ、キル・ペンバ・シェルパ |

8000m峰14座全山登頂者

「14サミッター」とは?世界最高峰のエヴェレスト(8848m)を筆頭に、地球上に存在する標高8000mを超える山は全14座あり、8000m峰14座の完全登頂者を『14サミッター』と呼びます。

世界初の14サミッターは、有名なイタリア人登山家のラインホルト・メスナーであり、1986年にその偉業を成し遂げました。

2019年現在の全山登頂者一覧

| 順位 | 全山無酸素順位 | 名前 | 達成年 | 国籍 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | ラインホルト・メスナー | 1970-1986 | イタリア |

| 2 | イェジ・ククチカ | 1979-1987 | ポーランド | |

| 3 | 2 | エアハルト・ロレタン | 1982-1995 | スイス |

| 4 | カルロス・カルソリオ | 1985-1996 | メキシコ | |

| 5 | クシストフ・ヴィエリツキ | 1980-1996 | ポーランド | |

| 6 | 3 | フアニート・オヤルサバル | 1985-1999 | スペイン |

| 7 | セルジョ・マルティーニ | 1976-2000 | イタリア | |

| 8 | 朴英碩(パク・ヨンソク) | 1993-2001 | 韓国 | |

| 9 | 厳弘吉(オム・ホンギル) | 1988-2001 | 韓国 | |

| 10 | 4 | アルベルト・イニュラテギ | 1991-2002 | スペイン |

| 11 | 韓王龍(ハン・ワンヨン) | 1994-2003 | 韓国 | |

| 12 | 5 | エド・ベスターズ | 1989-2005 | アメリカ |

| 13 | 6 | シルヴィオ・モンディネッリ | 1993-2007 | イタリア |

| 14 | 7 | イバン・バレーホ | 1997-2008 | エクアドル |

| 15 | 8 | デニス・ウルブコ | 2000-2009 | カザフスタン |

| 16 | ラルフ・ドゥイモビッツ | 1990-2009 | ドイツ | |

| 17 | 9 | ベイカー・グスタフッソン | 1993-2009 | フィンランド |

| 18 | アンドリュー・ロック | 1993-2009 | オーストラリア | |

| 19 | 10 | ジョアン・ガルシア | 1993-2010 | ポルトガル |

| 20 | ピョトル・プステルニク | 1990-2010 | ポーランド | |

| 21 | エドゥルネ・パサバン | 2001-2010 | スペイン | |

| 22 | アベーレ・ブランク | 1992-2011 | イタリア | |

| 23 | ミンマ・ツェリン・シェルパ | 2000-2011 | ネパール | |

| 24 | 11 | ゲルリンデ・カルテンブルンナー | 1998-2011 | オーストリア |

| 25 | ヴァシリー・ピフツォフ | 2001-2011 | カザフスタン | |

| 26 | 12 | マクスト・ジュマイエフ | 2001-2011 | カザフスタン |

| 27 | キム・ジェスー | 2000-2011 | 韓国 | |

| 28 | 13 | マリオ・パンツェリ | 1988-2012 | イタリア |

| 29 | 竹内洋岳 | 1995-2012 | 日本 | |

| 30 | チャン・ダワ・シェルパ | 2001-2013 | ネパール | |

| 31 | 14 | 金昌浩(キム・チャンホ) | 2005-2013 | 韓国 |

| 32 | ホルヘ・エゴチャガ | 2002-2014 | スペイン | |

| 33 | 15 | ラデック・ヤロス | 1998-2014 | チェコ |

| 34/35 | 16/17 | ニベス・メロイ | 1998–2017 | イタリア |

| 34/35 | 16/17 | ロマーノ・ベネット | 1998–2017 | イタリア/スロベニア |

| 36 | ピーター・ハモール | 1998–2017 | スロバキア | |

| 37 | 18 | アジム・ガイチェサズ | 2008–2017 | イラン |

| 38 | フェラン・ラトーレ | 1999–2017 | スペイン | |

| 39 | 19 | オスカル・カディアチ | 1984–2017 | スペイン |

| 40 | 金未坤(キム・ミゴン) | 2000–2018 | 韓国 | |

| 41 | サヌ・シェルパ | 2006–2019 | ネパール | |

| 42 | ニルマル・プルジャ | 2019–2019 | ネパール | |

| 43 | ミンマ・シェルパ | 2010–2019 | ネパール |

世界の14サミッター43人

うち、全山無酸素登頂者19人

日本人初の全山登頂者

竹内洋岳

竹内洋岳は、1995年マカルー遠征隊に参加し、竹内自身初めての8000m峰に登頂しました。

その後、8000m峰へ挑戦し続け、2012年14座目のダウラギリに登頂を果たし、日本初、世界で29人目の(8000m峰完全登頂)14サミッターになりました。

1995年「マカルー」登頂成功

1996年「エヴェレスト」「K2」登頂成功

2001年「ナンガパルバット」登頂成功

2004年「アンナプルナ」「 ガッシャブルムⅠ峰」登頂成功

2005年「シシャパンマ」登頂成功

2006年「カンチェンジュンガ」登頂成功

2007年「マナスル」登頂成功

2008年「ガッシャブルムⅡ峰」「ブロードピーク」登頂成功

2009年「ローツェ」登頂成功

2011年「チョ・オユー」登頂成功

2012年「ダウラギリ」登頂成功

6座以上の日本人登頂状況

(2024年時点)| 登頂数 | エベレスト | K2 | カンチェンジュンガ | ローツェ | マカルー | チョ・オユー | ダウラギリ | マナスル | ナンガパルバット | アンナプルナ | ガッシャブルムⅠ峰 | ブロードピーク | ガッシャブルムⅡ峰 | シシャパンマ | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 14 | 竹内 洋岳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 14 | 石川 直樹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 14 | 渡邊 直子(女性) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

| 9 | 山田 昇 | 故人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||

| 9 | 名塚 秀二 | 故人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||

| 9 | 田辺 治 | 故人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||

| 9 | 近藤 和美 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||

| 8 | 加藤 慶信 | 故人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||

| 8 | 谷川 太郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||

| 7 | 山本 篤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| 7 | 北村 俊之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| 7 | 尾崎 隆 | 故人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||

| 6 | 宮崎 勉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 6 | 後藤 文明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 6 | 三谷 統一郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 6 | 高橋 和弘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 6 | 天野 和明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||

| 6 | 平出 和也 | 故人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

登りきる確率は19.8%

1座目のマカルー登頂から、14座目のダウラギリ登頂まで、竹内洋岳の登頂順に2020年の現時点における生存率を、出していったところ、8000m峰全14座を生きて登りきる確率は、19.8%という結果になりました。

これは、高所登山を行える技術がある登山家のうちで5人に1人しか生きて全てを登り切ることができないという、非常に過酷な挑戦だったことが分かります。

竹内洋岳の連続登頂生存率

(1994-2012) ※死亡者数/登頂者数として集計した場合| 5 | マカルー | 8463m |

90.9% |

|---|---|---|---|

| 1 | エベレスト | 8848m |

88% |

| 2 | K2 | 8611m |

67.8% |

| 9 | ナンガパルバット | 8126m |

53.8% |

| 10 | アンナプルナ | 8091m |

39.6% |

| 11 | ガッシャブルムⅠ峰 | 8068m |

35.8% |

| 14 | シシャパンマ | 8027m |

32.6% |

| 3 | カンチェンジュンガ | 8586m |

28.5% |

| 8 | マナスル | 8163m |

27.1% |

| 13 | ガッシャブルムⅡ峰 | 8035m |

26.5% |

| 12 | ブロードピーク | 8051m |

24.3% |

| 4 | ローツェ | 8516m |

23.6% |

| 6 | チョ・オユー | 8201m |

23.3% |

| 7 | ダウラギリ | 8167m |

19.8% |

世界最高峰エベレスト

登頂の歴史と成り立ち

世界最高峰として名高いこの山が、インドの測量技師による計測の結果、まさに「世界最高峰」であることが判明したのは1852年のこと。しかしこの山の所在地であるネパール、及びチベットは当時、鎖国状態にあり、容易に立ち入ることのできない状態にありました。

ゆえにこの山の現地名は調査できず、しばらくは正式名称のないまま「ピークXV」の仮称で呼ばれていましたが、やがてインド測量局長官として長年の実績のあった、サー・ジョージ・エベレスト(Sir George Everest, 1790年7月4日 – 1866年12月1日)の名を冠することが提案され、1865年、その発見者であるインド測量局の見解としても「エベレスト」の名で正式に決定、採用されることになりました。

以降は、その名で広く世界に知れ渡るようになりましたが、数十年の時を経て、実はチベットの現地民族の間に古くから、チベット語で「世界の母神」を表す「チョモランマ」との呼称があったことが分かってきました。また、それに呼応するように、もう一方の所在地のネパールでも、ネパール語で「世界の頂上」を意味する「サガルマータ」との呼称が提案されるようになったのですが、既に「エベレスト」の名で世界的にも広く知れ渡っていたことから、インド測量局としても山名の変更をするには至っておらず、現在は世界的に有名な「エベレスト」の名称を筆頭に、3つの山名が並存したままの状態となっています。

日本とエベレストを比較

東京都千代田区北の丸公園の気象観測ポイントと、富士山山頂、エベレストを比較してみた。

標高は、富士山の2.34倍、平均気温は、-30度以下、気圧は東京の3分の1と、非常に厳しい環境である事が分かります。

風速について

最大風速は、富士山が90.0 m/sを記録していますが、これは1966年の台風26号接近時の記録であり、エベレスト山頂はそもそも観測機器を設置する事ができません。

かろうじて記録できたのが、2004年2月6日の風速78.2 m/sです。エベレストは、1年のほとんどが、山頂に風速90 m/s を超えるジェット気流が停滞しており、富士山の最大風速を優に上回ると考えられます。

初登頂について

エベレストの初登頂は、1920年代からの幾多の挑戦の後、1953年5月29日午前11時30分、イギリス探検隊のニュージーランド出身の登山家である「エドモンド・ヒラリー」とネパール出身のシェルパ「テンジン・ノルゲイ」によって達成されました。

ちなみに富士山は、古くから山岳信仰としての登山が行われており、誰が最初に登ったか定かではありません。最も古い言い伝えとして残っているのは、663年、飛鳥時代の呪術者である「役 小角(えん のおづぬ / おづの / おつの)」が、流刑先の伊豆大島から毎晩密かに抜け出し、海上を歩いて富士山に登った。と言い伝えられています。

日本とエベレストの比較

| 東京都 千代田区北の丸公園 |

富士山 | エベレスト | |

|---|---|---|---|

| 標 高 | 25m | 3776m | 8848m |

| 平均気温 | 16.5℃ | -6.2℃ | -36℃ |

| 気 圧 | 1011.2hPa | 637.8hPa | 300hPa |

| 沸 点 | 100℃ | 87℃ | 70℃ |

| 最大風速 | 76.7m/s1938/9/1 | 90.0m/s1966/9/25 台風26号 | 78.2m/s2004/2/6 |

| 平均風速 | 2.9m/s | 12.0m/s | 計測不可 |

| 初登頂年 | - | 663年? | 1953年 |

| 初登頂者 | - | 役 小角(伝説) | エドモンド・ヒラリー テンジン・ノルゲイ |

近年の登頂者数は

年間500人を超える

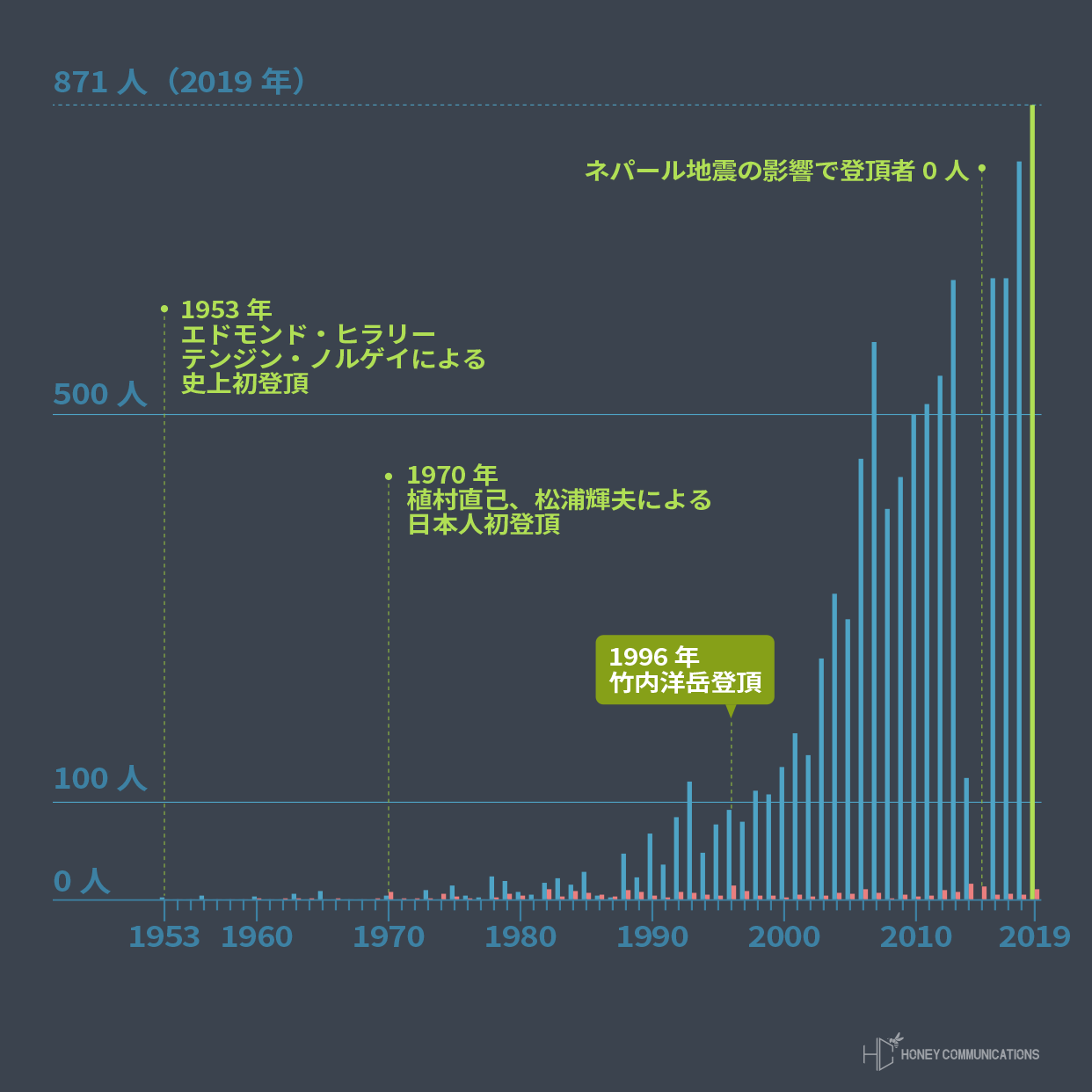

1953年のエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイによる初登頂から、65年、1970年の植村直己、松浦輝夫による日本人初登頂から、50年の時が経った現在において、装備の充実やルートが明確になった事によりエベレストに「挑戦する権利」は多くの人に開かれたと言っても良い。世界最高峰という事もありその人気は高く、エベレストの登頂者数は、年間500人を超え、2019年に問題視されたヒラリーステップでの渋滞なども記憶に新しい。

しかし、エベレストは誰しもが「挑戦する事ができる山」にはなりましたが、毎年多くの死者を出している事実と、常に死と隣り合わせにある危険な場所である事には変わりありません。

エベレスト登頂者数

(1953-2019)

登頂者の半分はネパール人!?

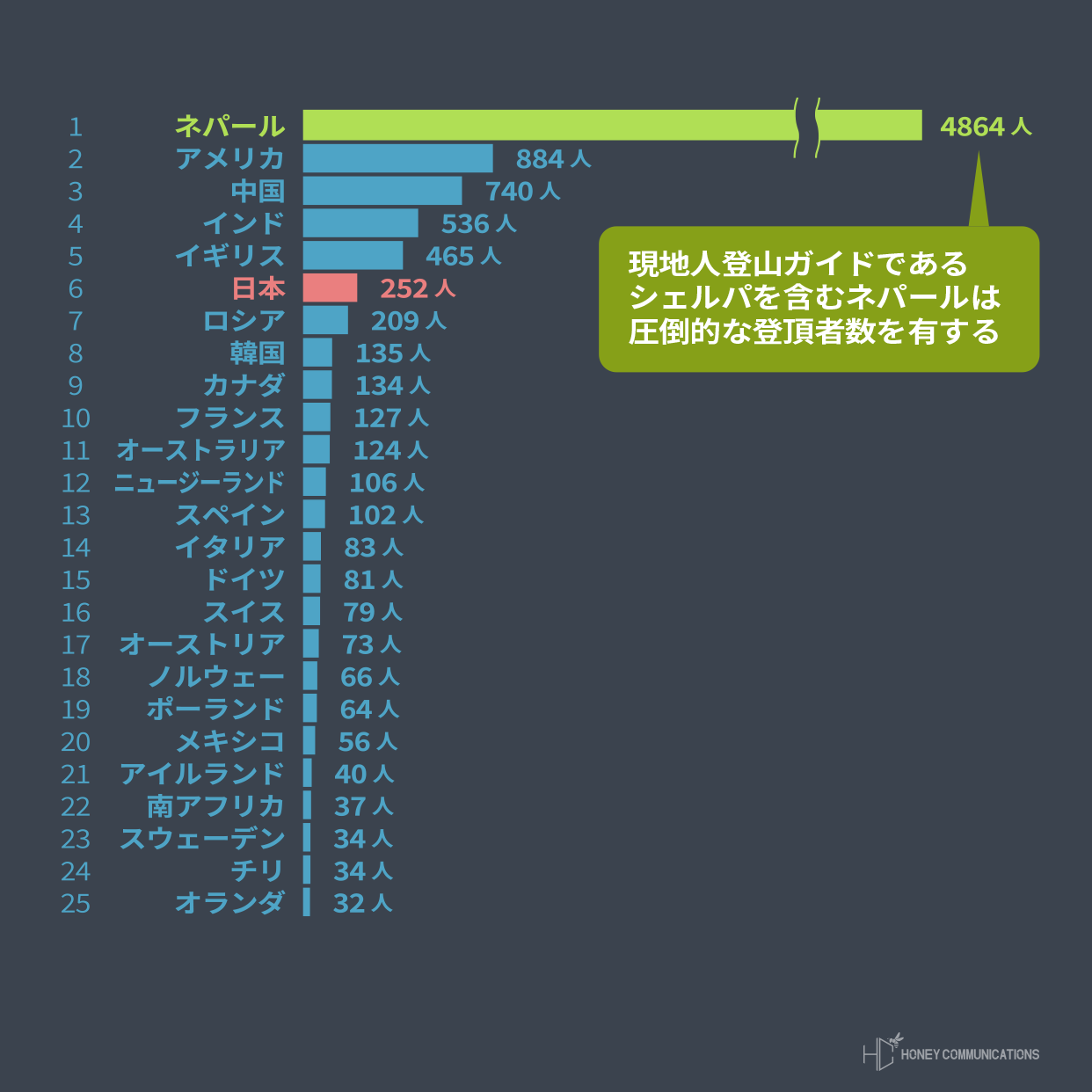

エベレストの登頂者を国別に比較したところ、2019年までの合計10043人の登頂者のうち、ネパール人が4864人と、全体の48.4%を占めています。

これは、エベレストを含むヒマラヤ登山においては、現地人登山ガイドとして雇われるシェルパが欠かせない存在であり、必ずと言ってよいほど、シェルパの力を借りる事となります。

ちなみに日本人のエベレスト登頂は252人で6位にランクインしており、ネパール人を除いた全体の17.1%を占めています。

国別エベレスト登頂者数

(1953-2019)

?

シェルパって何?

シェルパは、ヒマラヤ山脈の現地人登山ガイドのことを指し、2020年現在においてはその職業名の事になっています。

元々は、チベットを含むヒマラヤ地域に住む高山民族「シェルパ族」を指していました。シェルパ族は、高地に順応した体を持つため、20世紀に入り、外国人のヒマラヤ登山において、荷物運びのポーターとして雇われるようになり、その後、登山技術を身に着け、案内人としても雇われるようになり、シェルパ = 案内人(現地人ガイド)と言う意味合いが定着していきました。

かつて日本においても、富士山や立山で「強力」(ごうりき)あるいは「剛力」と呼ばれる、背負子でたくさんの荷物を運ぶ案内人達が登山を支えていた歴史があります

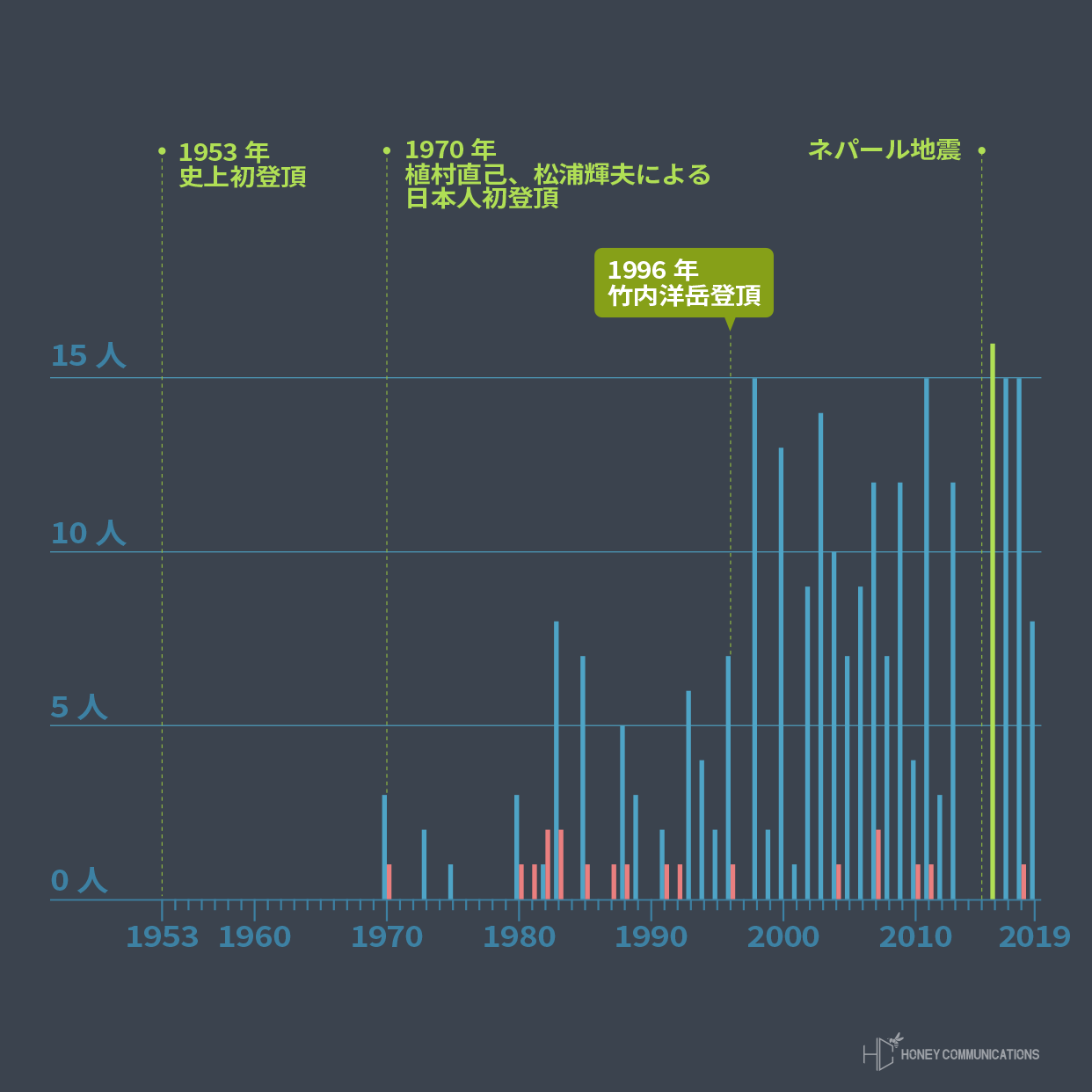

日本人登頂者の推移

日本人のエベレスト登頂者数は、世界第6位と比較的上位にあります。

大雪崩があった2014年とネパール地震があった2015年の登頂者は0人になりますが、それらを除いても、2000年からの19年間で毎年平均約10人が登頂しています。

日本人エベレスト登頂者数

(1970-2019)

世界で最も高い場所は、

かつて海底にあった

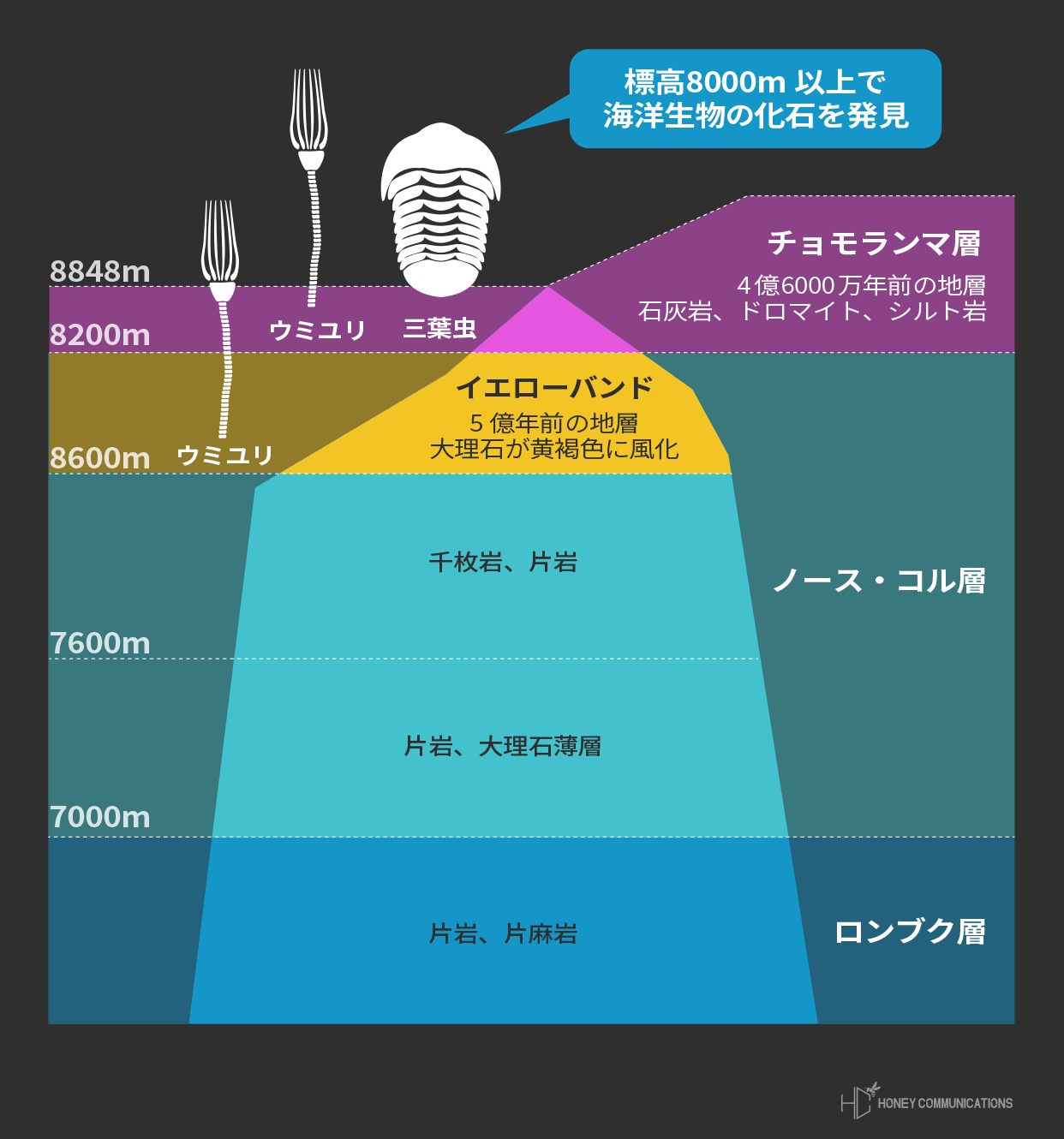

エベレストの地層は、頂上から、「チョモランマ層」「ノース・コル層」「ロンブク層」という地層により構成されています。

「チョモランマ層」は、4億6000万年前の地層といわれており、チョモランマ層からは、三葉虫やウミユリの化石が発見されています。

また、その下にある「ノース・コル層」の上部で「イエローバンド」と呼ばれる地層からもウミユリの化石が発見されていることからヒマラヤが、かつて古生代後半から新生代古第三紀にかけて存在した「テチス海」の海底にあったことを示しており、そこから隆起して現在の形になった裏付けとされています。

チョモランマ層のもの。

※現在は持ち出し禁止

ヒマラヤは大陸の

衝突でできた

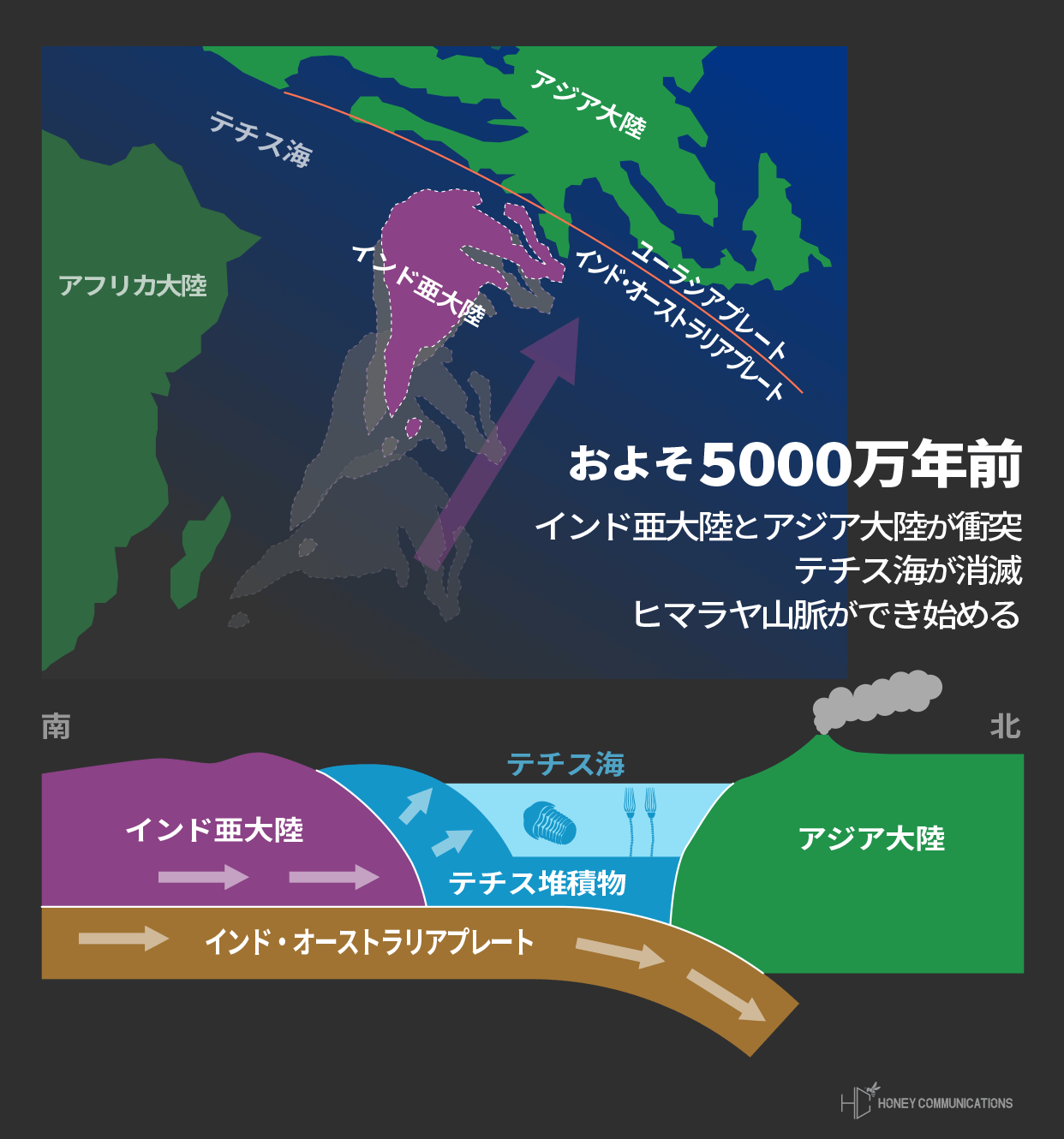

ヒマラヤ山脈は、約5000万年前の「インド・オーストラリアプレート」と「ユーラシアプレート」の衝突により形成されていきました。

このプレートの衝突により、海底の堆積層が隆起、周辺部には火山が発生し、テチス海が埋まりインド大陸とアジア大陸は完全な地続きとなりヒマラヤ山脈ができ始めたと言われています。

その昔エベレストは

1万m以上あった?!

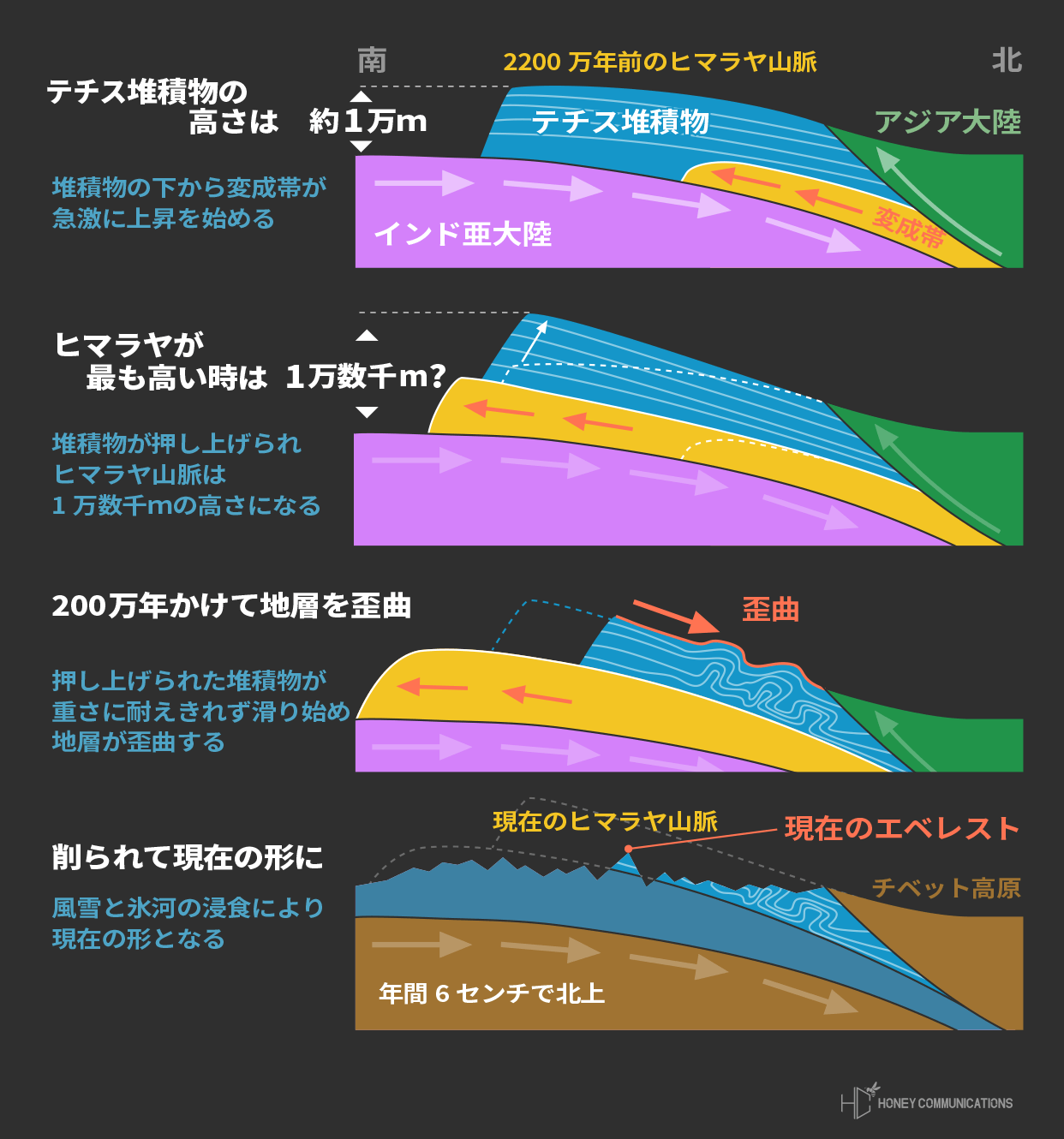

インド亜大陸とアジア大陸が地続きになった後、堆積層の下にある広域変成岩が地中深くの高温高圧で盛り上がり、二層構造の山脈が形成されました。この堆積層の厚さは1万メートルほどあったと考えられており、この頃のエベレストがあった地点の標高は1万~1万数千メートル程あったのではないかと言われています。

また、現在のヒマラヤ山脈の北側には、波状に曲がった褶曲地層が確認されていることから、2000万年前には、堆積層が重さに耐え切れなくなり、300万年程の時をかけてずり落ち、風雪や氷河の浸食により現在の形になったと考えられています。

ちなみに世界で最も死者数の多い山は日本にあった?

これだけ過酷な環境にある8000m峰全14座の合計よりも死者数が多い山は、実は日本に存在します。それは、群馬と新潟の県境ある「谷川岳」です。

谷川岳の標高は、1,977mと2000メートルに満たない山ですが、統計が開始された1931年から2012年の間に「805人」もの死者が出ています。当時の8000m峰全14座の死者数の統計は「637人」であり、この数値は地上で最も過酷な登山環境の山々を凌駕する数値になっています。

実際には、首都圏からもアクセスしやすく、年間の登頂者が4万人を超える谷川岳と、年間2000人に満たない8000m峰14座とを比較するのも無理がある話で、当然ながら死亡率でいうと後者が大きく上回ります。

尚、谷川岳の2019年12月8日時点での累計死者数は817人に達していますが、その内訳としては、アルパインクライミングの聖地とも言われた一ノ倉沢を中心とするクライミングルートによるものが半数以上を占めており、冬季登山やバックカントリースキーにおける雪崩事故によるものも多く報告されています。その他の要因としては、中央分水嶺に位置し、複雑な地形から気象が変化も起こりやすく、十分な準備を行わずに入山した初心者の事故など、アクセスが容易である事により起こっている事故も含まれています。

現在では、8000m峰14座の死者数の合計では、2018年には985人となっており、その数字は逆転しています。

ちなみに、世界一登るのが難しい山は、世界で2番目に高い山「K2 (ケーツー)」(8611m)とも言われており、「非情の山」や「魔の山」とも形容されています。

(K2の難易度については一般的な評価を基にしています。世界中には未踏峰を含めた難易度の高い山は数多く存在し、実際にはルートや時期などによりその状況は大きく異なると言えるでしょう。)

- Supervisor:Hirotaka Takeuchi

- Planning&Editor:Tomonori Toda

- ArtDirector&Design:Chihiro Arakawa

最終更新2025年1月

改善点などお気づきありましたら、ご連絡いただけますと幸いです。